私たちは、すり鉢状の穴を作りアリなどの獲物を捕獲して食べる虫のことを蟻地獄(ありじごく)と呼んでいますが、この虫はウスバカゲロウという昆虫の幼虫で、一般的にはこのウスバカゲロウの幼虫や蟻を罠にハメる仕掛け(巣)の総称して蟻地獄と呼んでいます。

「ウスバカゲロウ」はアミメカゲロウ目ウスバカゲロウ科の昆虫で、トンボに似た昆虫ですが蛹から羽化して成虫になってからは、2~3週間しか生きられないため、普段あまり見かけることはありません。

体のサイズは35ミリ~45ミリと小さく透明で透き通った羽が美しい昆虫で、生息範囲は北海道から南西諸島と広く、蟻地獄はその幼虫になります。

ちなみにウスバカゲロウは日本には17種が生息するものの、鉢状の穴を作って獲物を捕食するのは4種のみです。

この記事では、そんな蟻地獄と成虫へと羽化したウスバカゲロウの特徴や生態などについて解説していきます。

ちなみに本記事では蟻地獄ウスバカゲロウの幼虫のことを蟻地獄と呼び、すり鉢状の穴のことを蟻地獄の巣と呼び、成虫のことをウスバカゲロウと呼ぶことにします。

蟻地獄の巣は一度落ちてしまうと上ることができない仕組みになっている

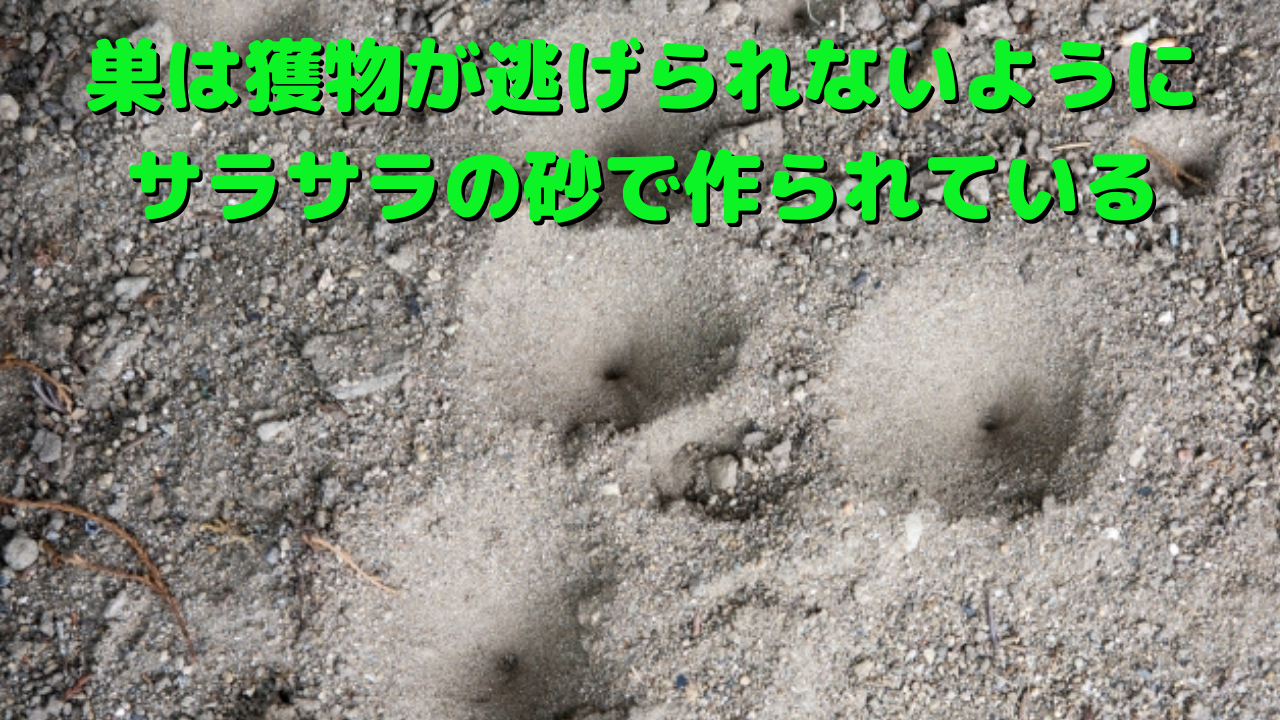

蟻地獄の巣のサイズは直径が10~60ミリで深さは5~30ミリ程度になり、入り口が広く底にかけて狭くなるすり鉢状になっていることが特徴です。

蟻地獄が巣を作る場所は雨をしのげる軒下、そして砂地などの常に乾いている場所で、神社や学校の軒下でよく見かけます。ちなみに巣の大きさは蟻地獄の大きさによって異なりますが、成長に伴って変化する傾向があります。

砂の中で円を描くように後ずさりをくり返し、直径を広げていきます。巣の壁面は常にサラサラで、粘液などで補強されているわけではありません。

また、強度が低く崩れやすいため、落ちてきた獲物が地上に逃げにくくなり蟻地獄は底で待っているだけで簡単にしやすくなります。ちなみに蟻地獄は巣を作る際にサラサラの砂だけを残し、目の粗い小石などは巣の外に飛ばしながら巣を作っていくので驚きです。

蟻地獄がすり鉢状の穴を作る過程を撮影した動画↓

さらにアリジゴクは、アリなどの虫が蟻地獄の巣に一旦ハマって脱出しようとしても、下からどんどん砂を投げつけて巣から脱出するのを妨害します。

その後、罠にかかって逃げ出せなくなった獲物の体液を吸い、他の部分を投げ捨ててしまいます。

そのため、蟻地獄の巣穴の周辺には体に穴が空いて赤黒く変色した蟻などの死骸が散らばっており、その死骸を目印にすると蟻地獄を探しやすいです。

蟻地獄はフグ毒の130倍もある猛毒で獲物をしとめる恐ろしい虫

蟻地獄は巣に落ちてきた獲物を捕らえて体液のみを吸い取りますが、その際に逃げられたり反撃されて失敗をしないか気になるものです。

しかし、実際には蟻地獄には強力な武器があるので高確率で獲物を仕留めることができます。

蟻地獄は大顎の先から消化液を獲物の体内に注ぎこむことでできます。この消化液こそが蟻地獄の持つ強力な武器で、なんとフグのもつテトロドトキシンの130倍ほどもあるほど猛毒のためすぐに仕留めやすいです。

ここで、「フグ毒の130倍の猛毒を持っているなら、もし蟻地獄に咬まれたら大変なことになるんじゃあないの?」と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ご安心ください、蟻地獄の大顎の力は強くはないため人間の皮膚を貫通することはないようです。さらに、蟻地獄の毒は節足動物に対する毒性で、人にも同じように作用するわけではないそうです。

しかし、傷口などから消化液が体内に入る危険性はゼロではないので、蟻地獄を触るときはピンセットなどを使用するのが良いでしょう。

蟻地獄の毒に関しては、近畿大学農学部農芸化学科の松田一彦さんの研究で詳しく知ることができます。気になる方は以下のリンクより閲覧することができますので参考にしてください。

蟻地獄の一生 成虫ウスバカゲロウは約2週間のはかない命

蟻地獄は2年~3年の間は幼虫の姿で砂地にすり鉢状の穴を作り獲物を捕獲しながら過ごし、その後、蟻地獄は腹部から出した糸と砂を使って蛹室を作り約2週間の間、蛹室で羽化を待ちます。

2~4週間ほどで成虫へと羽化するのですが、成虫へと羽化したウスバカゲロウはわずか2~3週間ほどの命で、成虫としては交尾・産卵をするだけで短い生涯を終えるのです。

蟻地獄はペットとして飼うことも可能

蟻地獄はサイズが小さいですがペットとして飼うこともできます。

砂を掘り返して捕獲まえたら周辺の砂も一緒に持ち帰ることがポイントで、巣の周辺の砂は蟻地獄が巣を作りやすいと判断した状況のため、そのまま持ち帰ることで蟻地獄が巣を作りやすくなります。

飼育ケースは乾いた砂を10センチほどの深さまで入れ、蟻地獄や餌となる蟻やダンゴムシ、ハエなどの小さい虫を入れます。

餌を食べる頻度は3日に1度ほどを目安にすればよいでしょう。

巣穴が小さくなってくるとさなぎになっている可能性があり、羽化した後に止まれるように砂に小枝を差すと良いかもしれません。

2~3週間もすれば羽化するので、ウスバカゲロウになったら狭い飼育ケースの中で飼うのは難しくなりますので、飼育環境を変えてあげるのも良いかもしれません。

蟻地獄の飼育に関する注意点①

注意点として、蟻地獄は逃げることは不可能なので問題ないのですが、餌として準備した小さい虫が逃げないようフタをしっかり閉めることができるケースを選ぶことが重要です。

蟻地獄の飼育に関する注意点②

前述しましたが、蟻地獄の消化液に強い毒があるため注意が必要です。

蟻などを捕捉している際に指を出さないようにしないといけません。蟻地獄の大顎の力では人間の皮膚を貫通することができないとはいえ、最低限の注意をして飼育してください。

まとめ

いかがだったでしょうか?

まだまだ、謎の多い蟻地獄ですが、フグ毒の130倍の毒を持っていたり、すり鉢状の穴に落ちた獲物に砂をかけて逃げられないようにしたりと、本当に恐ろしい虫ですよね。

また、2~3年の間、幼虫として過ごし蛹になり成虫へと羽化して、ウスバカゲロウとして美しい姿になっても2~3週間しか生きることができない、なんとも可哀そうな虫でもありますよね。

もし、あなたが蟻地獄についてもっと知りたいのであれば中公新書の【砂の魔術師アリジゴク―進化する捕食行動】は蟻地獄の生態を詳しく知ることができ、生物学者の松良俊明氏が研究した内容を紹介しています。