虫博士

虫博士 私たちの身近なところに住んでいるダンゴムシとワラジムシはそっくりに見えるけど、実は異なる点が多いぞ!この記事ではダンゴムシとワラジムシの違いを画像で分かりやすく解説するぞ。

ダンゴムシとワラジムシは、どちらも名前の最後に「ムシ」という言葉が入っているので、昆虫の仲間と思われていますが、実はダンゴムシとワラジムシは甲殻綱ワラジムシ目する甲殻類です。

つまり、ダンゴムシとワラジムシは虫の仲間ではなく、エビやカニなどの仲間になるんですね。

そんなダンゴムシとワラジムシは、見た目がよく似ていることや、住んでいるところ、また生態面では親のおなかで卵を抱えて子供を孵化(ふか)させる点など共通点が多いので、同じ生き物だと勘違いされていることもあるようですが、よく観察してみると異なる点が多いんです。

本記事ではダンゴムシとワラジムシの違いを実際の画像で分かりやすく解説していますので興味のある方はご覧になってみてください。

動画でご覧になる場合は以下の動画でこの記事と同じ内容を解説しています。

ダンゴムシとワラジムシ 益虫として土壌を豊かにする一方で地域によっては農作物に被害をもたらす害虫として駆除の対象となっている

ダンゴムシとワラジムシは、毒もなく私たち人間にとって安全で、ムカデや蜂のように場合によっては人間に被害をもたらすような存在ではないです。

しかもダンゴムシとワラジムシは、枯れ葉や虫の死骸を食べて土に返すという分解者として土を豊かにする益虫としても活躍しています。

その一方で、ダンゴムシとワラジムシは雑食で枯れ葉や虫の死骸以外では、農作物(イチゴ・ナス・じゃがいも)なども食べてしまうため害虫として駆除の対象となってしまうこともあります。

ダンゴムシとワラジムシ 形状・外観上の違いを画像で分かりやすく比較

それでは、ダンゴムシとワラジムシ、まずは見た目の違いがいくつかありますので、画像を見ながら違いについて解説していきます。

厚みがあり丸いのがダンゴムシで平べったく草鞋(わらじ)のようなワラジムシ

まず、ダンゴムシはワラジムシに比べて厚みがあり全体的に丸みを帯びているのが特徴です。

逆にワラジムシは、ダンゴムシに比べて平べったく、その名の通り草鞋(わらじ)のような外観が特徴です。

虫博士

虫博士 厚みがあり全体的に丸いのがダンゴムシで、平べったく草鞋(わらじ)のような形をしているのがワラジムシだ!

刺激をうけると丸くなるダンゴムシに対してワラジムシは丸まらない(丸まれない)

みなさんご存じかと思いますがダンゴムシは、外敵に襲われるなどして刺激を受けたとき丸まって防御態勢に入ります。丸まって防御態勢に入れる分、逃げ足はワラジムシに比べて遅いです。

対してワラジムシは外敵に襲われたとき丸まることができないので、一目散に逃げていきます。ワラジムシはダンゴムシに比べて逃げ足がかなり早いです。

虫博士

虫博士 ダンゴムシは外敵に襲われるなどして危険を感じたときは丸まって身を守るのに対して、ワラジムシは丸くなれないから一目散に逃げていくぞ!

ダンゴムシは丸くなるのにワラジムシは丸くなれないのか?

ダンゴムシとワラジムシは見た目もそっくりで、共通部分も多いですが、ダンゴムシは丸くなることができて、ワラジムシは丸くなることができないのでしょうか?

本題と少しずれてしまいますが、ゾウリムシが丸くなれない理由を解説しておきます。

理由① 進化の方向性の差

刺激を受けたり外敵に襲われた際に、ダンゴムシは丸まって防御態勢に入るのに対してワラジムシはどうして丸くなれないのでしょうか?

その答えは両者の進化の方向性に差があったといえるでしょう。

つまり、ダンゴムシは外敵に襲われた際に丸まって防御態勢に入る方向で進化を遂げてきたと考えられます。そのためダンゴムシはワラジムシの比べ甲羅が固いです。ただ丸まって防御態勢に入れる分、ワラジムシに比べ逃げ足は遅いです。

ダンゴムシが外敵に襲われた際に丸まって身を守るのに対して、ワラジムシは外敵から素早く逃げるという方向で進化を遂げてきたため、ダンゴムシに比べ逃げ足は格段に速いです。その反面、ワラジムシの甲羅はダンゴムシに比べ柔らかいです。

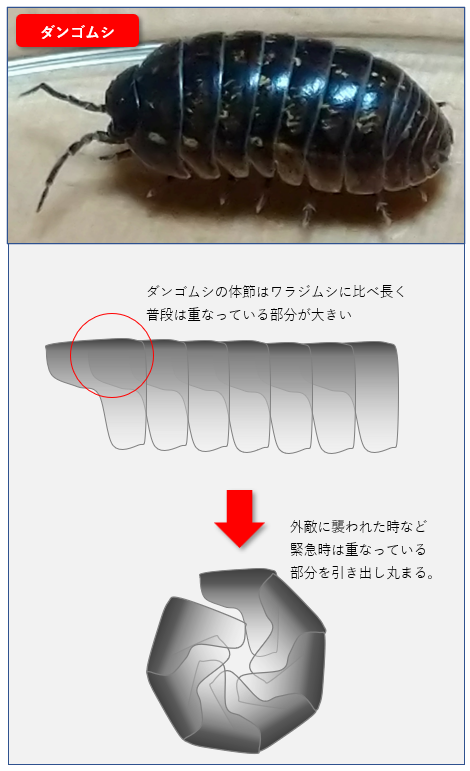

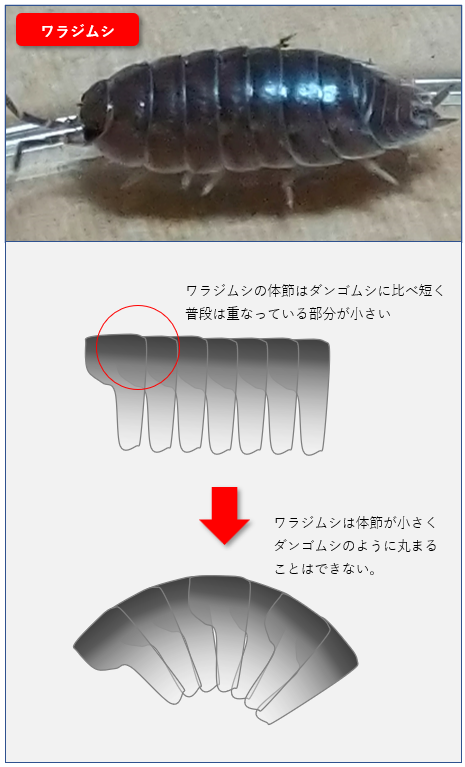

理由② 体の構造の差 体節の大きさ(長さ)に違いがある

ワラジムシがダンゴムシのように丸くなれないのは、両者の体の構造に違いがあるからです。

理由①であげた進化の方向性の結果ですが、具体的には体節の長さが関係しています。

上の図を見ていただくとわかりやすいと思いますが、ダンゴムシとワラジムシの体節の長さに違いがあり、そういった体の構造の関係でダンゴムシは丸くなることができ、体節の短いワラジムシは丸くなることができません。

虫博士

虫博士 ワラジムシがダンゴムシのように丸くなれないのは体節の長さが関係しているんだ!

ダンゴムシ・ワラジムシ おしりの形状に違いがある

ダンゴムシとワラジムシ、外観上の違いのひとつに「おしりの形状の違い」があります。

まず、以下の画像をご覧ください。

ダンゴムシは、おしりが丸いのに対して、ワラジムシは尾肢(びし)と呼ばれる角のようなものが飛び出しています。

実はダンゴムシにも尾肢は、あるのですが普段は隠れているので外観上で確認することは出来ません。

以下の画像がダンゴムシのおしりです。

ダンゴムシのおしりには突起物もなく、ただ丸いです。

次にワラジムシのおしりの画像を見てみましょう。

ワラジムシのおしりには、上の画像のように尾肢という角のような出っ張りがあります。

このおしりの部分の形状もダンゴムシとワラジムシを見分けるポイントのひとつです。

ダンゴムシはひっくり返ると自分で起き上がれない ワラジムシはひっくり返っても触角を使ってうまく起き上がる

ダンゴムシはひっくり返ってしまうと、何かつかまるものがない限り自分で反転して起き上がることができないのに対して、ワラジムシはダンゴムシに比べて体の柔軟性があり、さらに長い触角を使ってうまく体を反転させ起き上がります。

この点に関しては外観上の違いではないですが、ダンゴムシとワラジムシの、能力の違いとでもいうべきでしょう。

ダンゴムシとワラジムシの生息地の違いについて

ダンゴムシとワラジムシは、それぞれ日本全国の多くの地域に生息していますが、ダンゴムシとワラジムシが多く生息しているエリアには少し違いがあります。

関東地方を隔てて南側の地域に多いのがダンゴムシで、北側に多いのがワラジムシです。

特に東北地方や北海道では農作物に被害が出るほどワラジムシが多いようです。

食べ物の違い ダンゴムシは雑食性 ワラジムシは枯れ葉などを好んで食べる

ダンゴムシとワラジムシは、食べるものも少し違います。

ダンゴムシは枯れ葉だけでなく虫の死骸やミミズなども食べるのに対して、ワラジムシは枯れ葉などく基本的には植物を好んで食べます。

両者を見分ける上でのポイントではありませんが、好んで食べる物もダンゴムシとワラジムでは少し異なっているんです。

まとめ

ダンゴムシとワラジムシの違いを記事にまとめてみましたが、画像で見てみると意外と違いが多くあることをお分かりいただけたかと思います。

最後までお読みいただきありがとうございます。